In unsere Umfragen im Forschungsprojekt Down2Earth integrieren wir seit 2015 ein kleines Wissensquiz über Klimapolitik. In diesem Beitrag möchten wir über die Antworten und Hintergrundinformationen zu den Wissensfragen informieren. Prüfen Sie gern selbst, ob Sie die richtigen Antworten gewusst hätten.

Forschende des Yale Program on Climate Change Communication argumentierten in einer vor kurzem veröffentlichten Studie, dass das Bewusstsein von sechs Fakten über den Klimawandel maßgeblichen Einfluss darauf hat, ob es uns gelingen wird, die globale Erwärmung zu begrenzen.[1] Unser Faktenwissen über den Klimawandel hat daher grundlegenden Einfluss darauf, ob die Einhaltung des Pariser Klimaabkommens — und damit die Begrenzung des Anstiegs der globalen Durchschnittstemperatur auf ein Niveau, dem wir Menschen uns anpassen können — gelingen wird. Diese sechs „Schlüsselfakten“ sind:

- Der Klimawandel ist real.

- Menschengemachte Treibhausgasemissionen sind die Ursache.

- Die Klimawissenschaft ist sich einig.

- Der Klimawandel ist gefährlich.

- Die meisten Menschen sorgen sich wegen des Klimawandels.

- Es gibt noch Hoffnung.

Unser Wissen über die ersten fünf Fakten legt den Grundstein für den sechsten Fakt: Es besteht noch Hoffnung, vorausgesetzt wir sind uns der fünf Fakten bewusst und handeln mit entsprechenden klimapolitischen Maßnahmen. Auf individueller Ebene ist Wissen über Klimapolitik daher entscheidend und daher integrieren wir seit 2015 Fragen dazu in unsere Umfragen.

Wissen über weltweite Emissionen

[1] Badullovich et al. (2025): Understanding six “key truths” about climate change predicts policy support, discussion, and political advocacy.Climatic Change 178, 89 (2025). https://doi.org/10.1007/s10584-025-03934-3

Als Hauptursache des gegenwärtig zu beobachtenden Klimawandels gilt der übermäßige Ausstoß von Treibhausgasemissionen, der auf menschliches Handeln (insbesondere die Verbrennung fossiler Rohstoffe) zurückzuführen ist. Trotz internationaler Klimaschutzabkommen sind die weltweiten Treibhausgasemissionen seit 1990 kontinuierlich weiter gestiegen. Für das Jahr 2024 wird ein Rekordwert von 37,41 Gt CO2 (Statista, 2025)[1] beziehungsweise 41,6 Gt CO2 (Global Carbon Project, 2024)[2] projiziert. Dies entspricht einem Anstieg von mehr als 60% gegenüber dem Niveau von 1990.

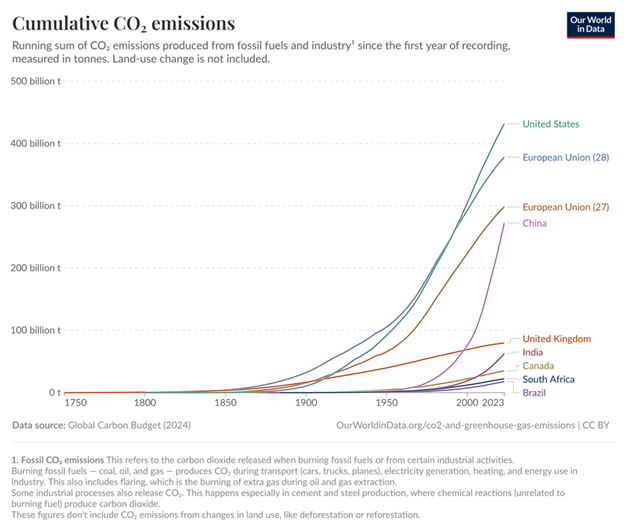

Wenn es um die den aktuellen Klimawandel verursachende Treibhausgasemissionen geht, meint man den Zeitraum seit Beginn der Industrialisierung. Zu den historischen Emissionen und damit der gegenwärtigen globalen Erwärmung haben verschiedene Länder der Welt zu ganz unterschiedlichen Anteilen beigetragen. Die höchsten Anteile an den kumulierten historischen CO2-Emissionen (1750-2023) entfallen auf die USA sowie auf die EU-Mitgliedsstaaten (sowohl mit als auch ohne Groß-Britannien) gefolgt von China auf dem dritten Rang.[3]

[1] Statista (2025): Annual carbon dioxide (CO₂) emissions worldwide from 1940 to 2024. https://www.statista.com/statistics/276629/global-co2-emissions/

[2] Global Carbon Project (2024): Global Carbon Budget 2024. blob:https://globalcarbonbudget.org/fd66171a-d559-4e1e-b3a0-36c6eb201030

[3] Our World in Data (2024): Cumulative CO2 emissions. https://ourworldindata.org/grapher/cumulative-co-emissions?country=ZAF~CHN~USA~GBR~IND~BRA~CAN~European+Union+%2828%29~OWID_EU27

Gemessen an den aktuellen Pro-Kopf-Emissionen unterscheiden sich die Länder auch enorm. Während Katar den mit Abstand höchsten CO₂-Ausstoß pro Kopf hat (43,55 t in 2023), hat Indien den geringsten (2,07 t in 2023). Die USA (13,83 t in 2023) und Deutschland (7,06 t in 2023) liegen dazwischen und im Vergleich zu vielen anderen Ländern auch eher im oberen Bereich.[1] Das Umweltbundesamt kommt in einer aktuellen Rechnung für Deutschland sogar zu dem Ergebnis, dass der durchschnittliche CO2-Fußabdruck derzeit bei 10,4 t CO2 pro Person und Jahr liegt und nur die klimafreundlichsten 10% der Bevölkerung 7 t CO2 pro Jahr verursachen würden. Damit liege der durchschnittliche Ausstoß pro Kopf in Deutschland mehr als 60% über dem weltweiten Durchschnitt.[2]

[1] DESTATIS (2023): Basistabelle Kohlenstoffdioxidemissionen je Einwohner. https://www.destatis.de/DE/Themen/Laender-Regionen/Internationales/Thema/Tabellen/Basistabelle_Kohlendioxid.html

[2] Umweltbundesamt (2025): Wie hoch sind die Treibhausgasemissionen pro Person in Deutschland und wie viel wäre klimaverträglich? https://www.umweltbundesamt.de/service/uba-fragen/wie-hoch-sind-die-treibhausgasemissionen-pro-person

Wissen über den internationalen Emissionshandel

Als ein zentrales marktwirtschaftliches Instrument, auf welches sich die Vertragsstaaten des Pariser Klimaabkommens verständigt haben, gilt der internationale Emissionshandel. Dieser ermöglicht den Vertragsstaaten, untereinander mit ihren Emissionsrechten bzw. mit Emissionsminderungszertifikaten zu handeln. Das Pariser Klimaabkommen stellt dabei sowohl Rahmenbedingungen für einen Emissionshandel zwischen zwei Annex-I-Staaten (diese Gruppe umfasst die „Industrieländer“) als auch für den Handel mit Emissionsrechten zwischen Annex-I- und Annex-II-Staaten (umfasst „Schwellen- und Entwicklungsländer“) auf[1].

[1] Umweltbundesamt (2023): Internationale Marktmechanismen im Klimaschutz. https://www.umweltbundesamt.de/daten/klima/internationale-marktmechanismen#flexible-mechanismen-des-kyoto-protokolls-2008-2020

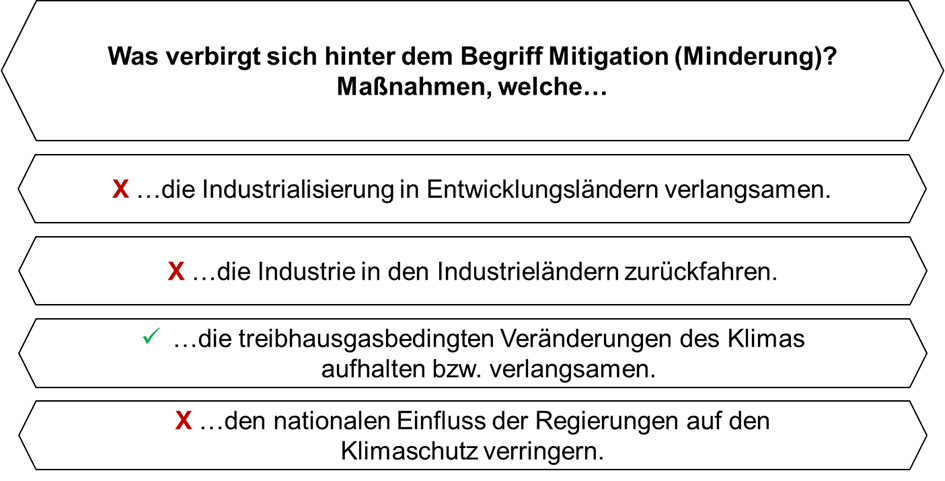

Begriffswissen: Mitigation

Die internationale Klimapolitik baut auf zwei „Säulen“ auf: der Mitigation und der Adaptation. Der Begriff „Mitigation“ umfasst alle Maßnahmen, welche die menschengemachten Treibhausgasemissionen reduzieren sollen, sodass eine Begrenzung des Anstiegs der globalen Durchschnittstemperatur auf ein bestimmtes Niveau möglich wird. Unter dem Begriff „Adaptation“ hingegen werden alle Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel und dessen Folgen verstanden[1].

[1] MIT (2023): Mitigation and Adaptation. https://climate.mit.edu/explainers/mitigation-and-adaptation

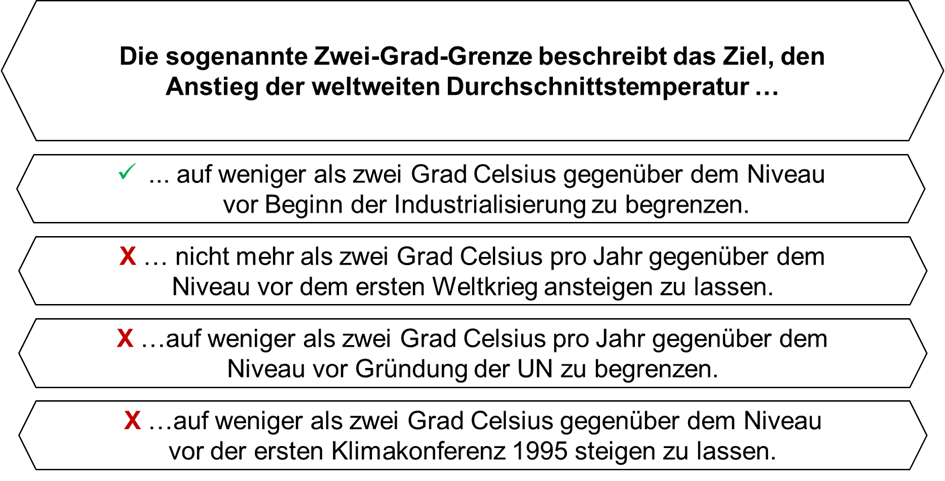

Wissen über das Zwei-Grad-Ziel

Im Rahmen des Pariser Klimaabkommens einigten sich die unterzeichnenden Staaten auf eine Zwei-Grad-Grenze. Diese beschreibt das Ziel, den Anstieg der weltweiten Durchschnittstemperatur auf weniger als 2 Grad Celsius gegenüber dem Niveau vor der Industrialisierung zu begrenzen. Im Pariser Klimaabkommen wurde zusätzlich ergänzt, dass die Vertragsstaaten Anstrengungen unternehmen wollen, um die globale Erwärmung möglichst auf 1,5 Grad Celsius gegenüber dem vorindustriellen Niveau zu halten[1].

Ausgehend von den Ergebnissen des aktuellen UN Emissions Gap Report müssten die jährlichen globalen CO2-Emissionen bis 2035 um 55% gegenüber dem Niveau von 2019 sinken, damit eine Einhaltung dieses Ziels möglich wird[2]. Sowohl die UN als auch das IPCC verwenden in den aktuellen Berechnungen 2019 als Bezugsjahr, da die globalen Treibhausgasemissionen weiterhin steigen, während die jährlichen Emissionen in der EU seit 1990 kontinuierlich gesunken sind.

[1] Umweltbundesamt (2025): Das 1,5-Grad-Ziel nach dem Übereinkommen von Paris. https://www.umweltbundesamt.de/themen/klima-energie/internationale-klimapolitik/uebereinkommen-von-paris/das-15-grad-ziel-nach-dem-uebereinkommen-von-paris#undefined

[2] UNEP (2025): UN Emissions Gap Report 2025. https://www.unep.org/resources/emissions-gap-report-2025

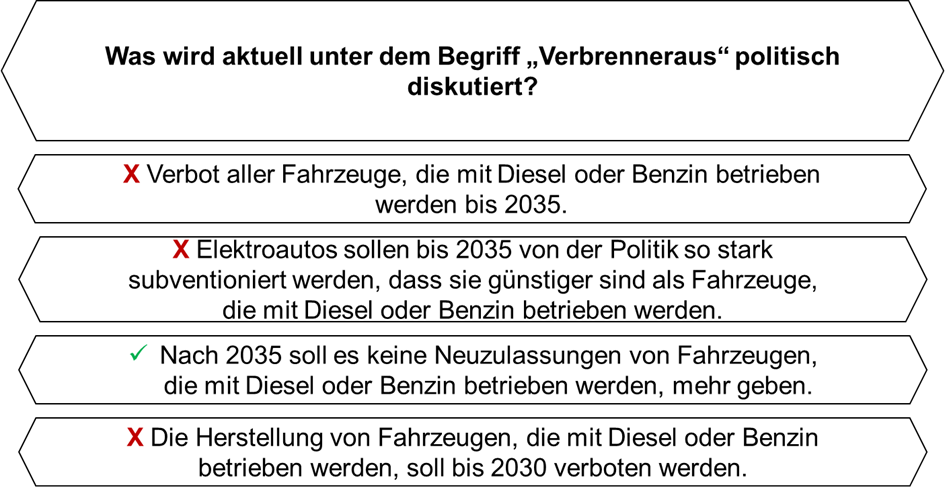

Wissen über konkrete klimapolitische Maßnahmen

Zu den zentralen klimapolitischen Maßnahmen, die gegenwärtig auf Ebene der EU diskutiert werden, zählt das so genannte „Verbrenner-Aus“. Hierbei handelt es sich um ein Gesetz, welches ab 2035 allen EU-Mitgliedsstaaten die Neuzulassung von Fahrzeugen untersagt, welche mit Diesel oder Benzin betrieben werden[1].

[1] Bundesumweltministerium (2025): Was bedeutet das Verbrenner-Aus? https://www.bundesumweltministerium.de/FA2134

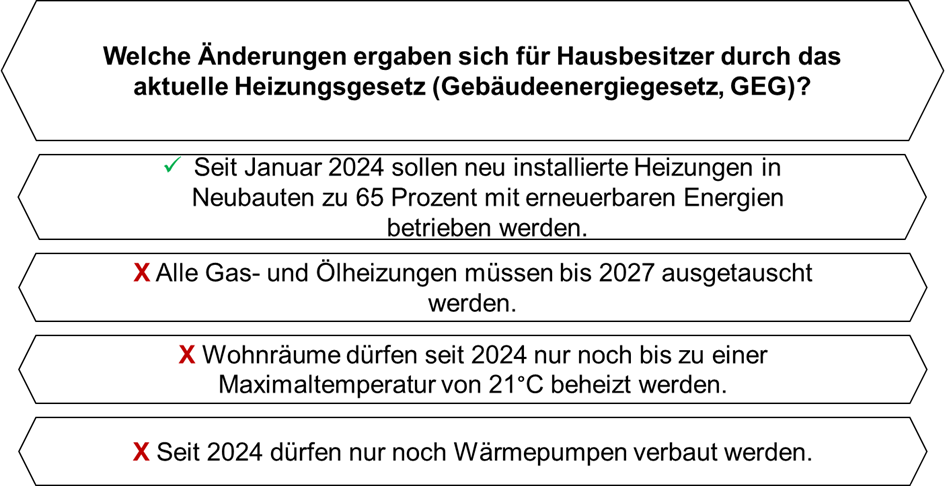

2023 beschloss die ehemalige Bundesregierung eine Novelle des Gebäudeenergiegesetz (GEG), welche zur Einhaltung der Emissionsminderungsziele des Gebäudesektors sowie zur Energieunabhängigkeit Deutschlands beitragen sollte. Gegenwärtig ist Deutschland im Bereich der Wärmeerzeugung massiv auf den Import fossiler Rohstoffe angewiesen, da die eigenen fossilen Rohstoffvorkommen nicht zur Bedarfsdeckung ausreichend sind.[1] Zu den zentralen Änderungen der GEG-Novelle zählt, dass ab Januar 2024 in Neubaugebieten für Neubauten eine Vorschrift gilt, nach der neu installierte Heizanlagen zu 65% mit erneuerbaren Energien betrieben werden sollen. Für Bestandsbauten gilt vorerst bis zum Abschluss der kommunalen Wärmeplanung, dass bei der Neu-Installation eines Heizsystems der Heizungsbauer eine Informationspflicht gegenüber dem Eigentümer des Gebäudes hat. Der Heizungsmonteur muss den Eigentümer über potentielle zukünftige Risiken, die auf den Eigentümer bei der Neu-Installation eines fossilen Heizsystems zukommen könnten, aufklären.[2] Ebenfalls wurden drei Förderprogramme beschlossen, die den Umstieg auf Heizsysteme, welche die 65%-EE-Anforderung erfüllen, attraktiver machen sollen.[3]

[1] Bundesministerium für Wirtschaft & Klimaschutz (2022): Maßnahmenpaket des Bundes zum Umgang mit den hohen Energiekosten — Ergebnis des Koalitionsausschusses vom 23. März 2022. https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Publikationen/Energie/massnahmenpaket-des- bundes-zum-umgang-mit-den-hohen-energiekosten.html

[2] Bundestag (2023d): Bundestag beschließt das Gebäudeenergiegesetz trotz heftiger Kritik. https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2023/kw24-de-gebaeudeenergiegesetz- 952846

[3] BAFA (2023): Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude – Einzelmaßnahmen (BEG EM) vom 21. Dezember 2023 (Fundstelle: BAnz AT 29.12.2023 B1). https://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Energie/beg_richtline_beg_em_20231221_PDF.html

Neugierig geworden?

Dann lesen Sie gern noch mehr über unser Forschungsprojekt Down2Earth. Auf unserer Website finden Sie auch eine Liste aller wissenschaftlicher Publikationen im Projekt.

Hier gibt es noch mehr Hintergrundwissen über den Klimawandel

Zu Beginn des Beitrags haben wir auf die Studie zu den „Schlüsselwahrheiten“ über den Klimawandel aufmerksam gemacht[1]. Eine ähnliche Publikation wurde bereits 2022 durch das Deutsche Klimakonsortium (Zusammenschluss aller deutschen Forschungsinstitutionen, die an der klimawissenschaftlichen Forschung mitwirken) veröffentlicht, welche unter folgendem Link zum Download verfügbar ist. Die Broschüre enthält weitere interessante Fakten über den Klimawandel und bietet Einblick in den aktuellen Stand der Klimawissenschaft sowie den Beitrag deutscher Forschungsinstitute zur internationalen Klimaforschung.

[1] Badullovich et al. (2025): Understanding six “key truths” about climate change predicts policy support, discussion, and political advocacy.Climatic Change 178, 89 (2025). https://doi.org/10.1007/s10584-025-03934-3